Oh là là! Nous allons à Paris!

Cette année nous retournons a Paris.

Du 20 au 24 avril. les étudiants de français de 3º et 4º de ESO, nous partons á Paris faire notre voyage culturel.

Nous allons visiter la ville et ses principaux monuments, mais nous allons surtout partiquer la langue que nous apprenons depuis quelques années.

Pour préparer notre voyage nous faisons une étude de l´histoire et caractéristiques de tous les endroits à visiter et nous nous documentons sur internet.

Nous proposons un apperçu des plus importans monuments de Paris sur le site :

LES MONUMENTS DE PARIS

Nous proposons un apperçu des plus importans monuments de Paris sur le site :

LES MONUMENTS DE PARIS

Voilá ce que nous avons trouvé et trié et que nous proposons.

Un peu d´histoire des monuments

Paris

a pour origine un village de pécheurs celtes. La tribu des Parisii

s'installa au 3è siècle avant J.-C. dans l'île de la Cité, la

fortifia et l'appela Lutetia. En 52 av. J.-C.,

Lutèce tomba aux mains d'un lieutenant de Jules César. Les Romains

l'appelèrent la "ville des Parisii", Civitas Parisiorum.

La ville fut fortifiée et commença à s'étendre sur la rive gauche de

la Seine : c'est là que furent édifiés les thermes dits aujourd'hui

de Cluny

et les arènes

de Lutèce.

Le

christianisme fut introduit par saint Denis, premier évêque de la

ville, qui fut décapité par les Romains en 280. La légende rapporte

qu'il aurait alors marché avec sa tête jusqu'à l'emplacement de la

basilique de Saint-Denis. Menacés par les invasions barbares, les

Parisiens résistèrent en 451 aux Huns d'Attila sous l'inspiration de sainte

Geneviève qui devint la patronne de la ville.

En

486, Clovis s'empara sans combat de Paris et en fit la capitale du

royaume des Francs. Mais la ville fut délaissée par les derniers rois

Mérovingiens. Elle déclina surtout sous la dynastie des Carolingiens,

Charlemagne ayant choisi comme capitale Aix-la-Chapelle. Les habitants

abandonnèrent la rive gauche où ne restèrent que des établissements

religieux comme la puissante abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

Au 9è siècle, les Normands ravagèrent à plusieurs reprises la

région de Paris : la cité fut soumise à un long siège viking en 885.

En

861 Paris était passée dans le patrimoine des Capétiens, qui

accédèrent au trône de France avec Hugues Capet en 987. Paris fut

d'abord la capitale d'un tout petit royaume, que les Capétiens

s'efforcèrent d'agrandir en s'imposant aux autres grands seigneurs. Aux

11è et 12è siècles, la ville connut une renaissance commerciale et

urbaine.

La

ville reprend alors son expansion sur les deux rives du fleuves,

notamment sur la rive droite. A la fin du 12è siècle, Philippe Auguste

crée des fontaines, fonde le marché

des Halles (à

l'origine de la fonction commerciale encore actuelle du quartier) et

fait paver les rues importantes. Pour protéger la ville, il fait

édifier (1180-1213) un puissant rempart renforcé par la forteresse du Louvre

(1204). Pendant plus de sept siècles (jusque 1919), Paris est restée

une ville fortifiée, ce qui explique sa forme circulaire (les

boulevards concentriques ayant remplacé les murailles successives), la

densité de l'occupation du sol, la rareté des espaces libres et des

jardins.

L'importance

du ravitaillement par voie fluviale donnait un pouvoir important à la

"guilde des marchands de l'eau" qui reçut du roi, en 1170 le

monopole de tout le trafic fluvial entre Mantes et Corbeil. Leur conseil

dirigeant, bientôt représenté par le prévôt des marchands,

s'installa au 14è siècle dans la maison aux Piliers, ancêtre de l'Hôtel

de Ville actuel.

Le roi, lui, était représenté par le prévôt de Paris résidant dans

la forteresse du Châtelet. Les deux autorités furent souvent rivales.

C'est

à cette époque que se crée la différenciation encore actuelle de

Paris : la ville médiévale se divise alors entre la rive droite

commerçante (avec le marché des Halles), la Cité siège du pouvoir

politique et religieux (encore aujourd'hui avec le Palais

de Justice et

l'hôpital de l'Hôtel-Dieu), et la rive gauche universitaire et

intellectuelle. En effet l'île de la Cité est alors parée de la

cathédrale Notre-Dame

(entreprise en 1163), de la Sainte-Chapelle

sous saint Louis (1246), tandis que le palais royal de la Cité est

agrandi par Philippe le Bel (1285-1314).

La

tradition intellectuelle de la rive

gauche date de

l'installation au 12è siècle de maîtres dissidents de la Cité : en

effet les contraintes imposées par le chancelier de Notre-Dame, qui

surveillait l'enseignement incitèrent certains maîtres à s'installer

hors de portée de son autorité, et à enseigner dans les granges de la

montagne Sainte-Geneviève. A partir de 1250, une soixantaine de

collèges abritent 700 "escholiers" et leur assurent gîte,

couvert et "répétitions". Le plus célèbre est celui fondé

en 1257 par Robert de Sorbon,

qui fut reconstruit au 19è siècle. L'université de Paris est alors

l'un des grands centres intellectuels (théologie, philosophie) de la

chrétienté médiévale. Avec 80 000 habitants,

Paris devient au 13è siècle la plus grande ville de l'Europe

chrétienne.

Mais

le 14è siècle ouvre des temps plus sombres : la population est

éprouvée par la famine de 1315-17 et par la peste de 1348-49. La

guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre fait de la capitale

un foyer d'agitation. En 1356, le prévôt des marchands Étienne Marcel

se rend maître de la ville contre le Dauphin français. Le roi Charles V

(1364-1380) construit une nouvelle enceinte rive droite afin de

protéger les nouveaux faubourgs contre les Anglais : la muraille est

renforcée par les forteresses de la Bastille

et du Louvre, qui est alors agrandie. Paris connaît par la suite de

nouveaux troubles. En 1420, la ville est occupée par les Anglais

auxquels elle se montre plutôt favorable. Vainement assiégée par

Jeanne d'Arc en 1429, Paris n'est reprise aux Anglais qu'en 1436 et

reste une ville un peu suspecte, qui ne retrouvera son rôle de capitale

que sous François Ier au siècle suivant.

La

paix et la prospérité reviennent dans la seconde moitié du 15è

siècle, dans un royaume à nouveau unifié. Les hôtels

de Sens et de Cluny

sont les dernières constructions de l'art gothique.

Le

16è siècle connaît un nouvel élan lorsque le Valois François Ier

revient résider dans la capitale après 1530, la cour restant

itinérante dans les châteaux royaux au gré des saisons. Il fait

abattre le vieux Louvre

pour le transformer en palais Renaissance, commence l'église Saint-Eustache

et l'Hôtel

de Ville. Ouverte

aux idées de la Renaissance, la ville connaît à nouveau un grand

rayonnement intellectuel et culturel

grâce à l'essor de

l'imprimerie, au travail de nombreux poètes et savants humanistes dont

les plus éminents enseignent au nouveau Collège

de France.

Mais

ardemment catholique, Paris est fondamentalement hostile à la Réforme

: les passions religieuses divisent la cité à partir de 1534 entre

catholiques et protestants. Le peuple massacre les huguenots à la

Saint-Barthélemy en 1572, se range dans le camp catholique de la Ligue,

se soulève à l'annonce de l'assassinat de son chef, le duc de Guise en

1588, et proclame la déchéance du roi Henri III. Henri IV n'entre à

Paris qu'après avoir abjuré sa foi protestante.

Elevant

au plus haut point la monarchie absolue et centralisatrice, les Bourbons

encouragent l'embellissement de la ville. Lors de son règne au

début du 17è siècle, Henri IV poursuit le Louvre

et le château des Tuileries commencé par Catherine de Médicis, ce qui

va favoriser l'extension des beaux quartiers vers l'ouest parisien. Le

monarque achève l'Hôtel de Ville et le Pont-Neuf,

fonde un nouveau type de places géométriques et homogènes avec la

place Royale (aujourd'hui place

des Vosges) et la

place

Dauphine. Le

rayonnement culturel de la capitale se renforce sous Louis XIII avec la

création de l'Imprimerie royale en 1620, du Jardin

des Plantes et de

l'Académie

française. Louis

XIII crée de nouvelles fortifications rive droite (actuels grands

boulevards) pour

permettre à la ville de s'agrandir : de nouveaux quartiers remplacent

la campagne dans le faubourg Saint-Honoré, l'île

Saint-Louis, le Marais,

le Faubourg Saint-Germain. Richelieu se fait construire le

Palais-Cardinal (aujourd'hui Palais-Royal),

Marie de Médicis déménage au palais du Luxembourg.

Pendant

la minorité de Louis XIV, Paris est affectée par les troubles de la

Fronde. En fait, le peuple parisien se retire rapidement de cette guerre

de grands seigneurs. Mais le Roi-Soleil n'oublia jamais qu'il avait dû

fuir, encore enfant, la capitale. Il bouda Paris et s'installa à

Saint-Germain, puis à Versailles en 1680. Avec ses 500 000

habitants, Paris resta cependant le centre de la vie intellectuelle et

ne cessa de s'embellir : Les constructions majestueuses se poursuivirent

sous l'autorité de Colbert, qui fit appel à de grands architectes

comme François Mansart et Claude Perrault. De la fin du 17è siècle

datent la colonnade du Louvre qui marqua l'avènement du style classique

par opposition au baroque italien, les Invalides,

l'Observatoire,

l'hôpital de la Salpêtrière,

le Collège des Quatre-Nation (aujourd'hui l'Institut),

les Portes Saint-Denis

et Saint-Martin,

les places royales Louis-le-Grand (Vendôme)

et des Victoires,

les jardins des Tuileries,

la manufacture des Gobelins.

Cette opulence architecturale contrastait fortement avec le Paris

populaire surpeuplé et misérable.

Le

siège du gouvernement resta à Versailles jusqu'à la fin de l'Ancien

Régime. Cette distance contribua d'ailleurs à rendre la monarchie

étrangère aux évolutions de son peuple.

Au

18è siècle, Paris devient le foyer des idées philosophiques des

"lumières" : dans les salons, dans les premiers cafés (dont

le Procope), on discute avec passion d'égalité, de libertés et de

souveraineté nationale. De nouveaux édifices sont construits : l'Ecole

militaire, l'Odéon,

le futur Panthéon,

Saint-Sulpice.

Le pont Louis XVI (de la Concorde) conduit désormais à la place Louis

XV, la première place royale ouverte (place

de la Concorde)…

En 1785, les fermiers généraux chargés de percevoir l'octroi, péage

payé par les marchandises entrant dans Paris, font édifier par Ledoux

les rotondes de la nouvelle enceinte (place Stalingrad,

de la Nation).

Dépourvu de fonction défensive, ce "mur qui rend Paris

murmurant" devait délimiter Paris jusqu'à 1860. Les jardins du Palais-Royal,

réaménagés et ouverts au public, deviennent un lieu de discussion et

d'effervescence, notamment le 12 juillet 1789.

La

Révolution française replaça d'un coup Paris à la tête de la

France. La capitale fut le théâtre de la plupart des événements

révolutionnaires et la victoire des Jacobins sur les Girondins accentua

le mouvement de centralisation. Anecdotique mais révélatrice, la

cocarde tricolore fut constituée des couleurs de la Ville de Paris, le

bleu et le rouge, entrelacées du blanc monarchique. "Mais puisque

Paris prétendait ainsi se substituer au reste du pays, et représenter

seul la nation tout entière, les Parisiens ne pouvaient plus prétendre

à jouir de la même autonomie que les habitants des autres villes. Ils

s'étaient liés au pouvoir central, pour le meilleur et pour le

pire". Napoléon en tira les conséquences en soumettant Paris à

un statut spécial, sans maire ni conseil municipal, "sous la

tutelle d'un préfet de la Seine et d'un préfet de police directement

aux ordres du gouvernement" (Michel Mourre). La centralisation

allait se poursuivre au 19è siècle et s'accentuer avec les

révolutions industrielles, l'exode rural, la création des réseaux de

communication ferroviaires puis routiers.

Napoléon

n'eut pas le temps de réaliser tous ses projets de grandeur pour la

capitale : il commença l'Arc

de Triomphe, la Bourse,

la colonne Vendôme,

les canaux de l'Ourcq,

Saint-Martin

et Saint-Denis. Il fit détruire les vieilles maisons des ponts et les

rives de la Seine pour retrouver la vue sur le fleuve.

A

la suite des guerres napoléoniennes, Paris fut occupée en 1814 et

1815, ce qui ne lui était plus arrivé depuis quatre siècles. Aussi

les Parisiens accueillirent avec soulagement le retour des Bourbons. La

ville entama une période de fort accroissement : elle passa de

600 000 habitants en 1800 à un million dès 1846, uniquement en

raison de l'afflux des provinciaux. L'accroissement démographique de la

France au 19è siècle fut presque entièrement absorbé par la

capitale. Mais les structures de la ville sont encore celles du Moyen

Âge et Paris devient une ville surpeuplée et insalubre. Certes l'ouest

reste résidentiel, mais à l'est de la ville, le petit peuple est

sous-alimenté, vulnérable aux épidémies (choléra en 1832) et la

mortalité reste assez forte. Cependant cette coupure sociologique ne se

traduit pas encore par un antagonisme politique : les révolutions de

1830 et de février 1848 voient l'alliance des ouvriers et de la

bourgeoisie parisienne contre la monarchie. La coupure se produit avec

l'insurrection socialiste de juin 1848 et la répression qu'elle

entraîne.

C'est

le second Empire qui transforma Paris et lui donna son visage actuel.

Influencé par la modernité qu'il avait vécue à Londres, souhaitant

à la fois améliorer la vie du peuple et assurer la rapidité de la

répression en cas d'émeute, Napoléon III confia à Georges Haussmann

la direction des travaux, de 1853 à 1869. Le préfet de la Seine devait

faire de Paris une grande capitale moderne, adaptée aux transports

modernes, assainie et aérée de parcs. Détruisant les vieux quartiers

centraux médiévaux, Haussmann créa des percées nord-sud et est-ouest

: ces grandes avenues rectilignes bordées d'arbres et d'immeubles

cossus en pierre de taille devaient relier visuellement les points forts

de la ville. Il fit aménager le train de Petite ceinture aujourd'hui

délaissé. Les ingénieurs Alphand et Belgrand aménagèrent un nouveau

réseau d'eau potable captant des sources d'eau en amont de la Seine, un

réseau d'égouts modernes, 2000 hectares de parcs et jardins, formant

un réseau hiérarchisé : depuis les deux grands bois de Boulogne

et de Vincennes

jusqu'aux petits squares aérant chaque quartier en passant par les

parcs des Buttes-Chaumont

et de Montsouris.

Le préfet créa de nouveaux équipements : des théâtres comme ceux de

la place du Châtelet,

l'opéra Garnier,

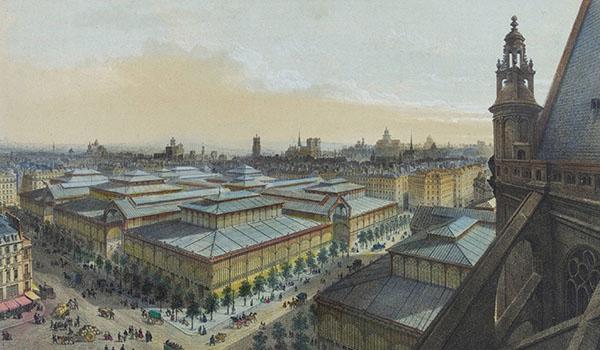

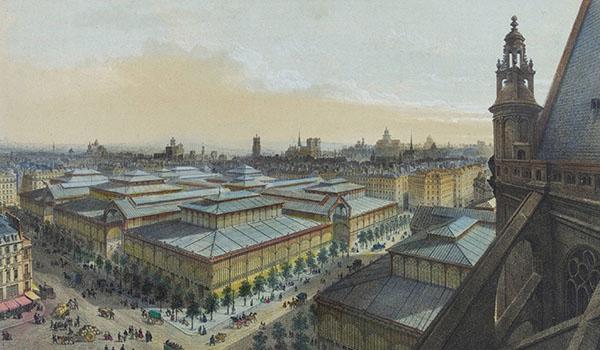

deux hôpitaux, des mairies etc. Napoléon III confia à Baltard le

réaménagement des Halles

centrales. Contrairement à Napoléon III qui finança la création de

plusieurs cités

ouvrières,

Haussmann ne se préoccupa pas de logement populaire.

Paris

atteignit alors les fortifications construites par Thiers en 1845.

Annexant en 1860 les communes périphériques comme Auteuil, les

Batignolles, la Villette,

Charonne,

Haussmann créa l'actuelle division administrative en 20 arrondissements

en prenant soin de diviser certaines communes trop remuantes telles Belleville.

Ces nouveaux quartiers encore ruraux s'urbanisèrent alors : ils furent

notamment habités par les ouvriers chassés des quartiers centraux par

l'augmentation des loyers.

Mais

l'Empire s'acheva piteusement en 1870 par la guerre franco-prussienne,

l'arrestation de l'Empereur, la proclamation de la République le 4

septembre 1870 et le siège de Paris. L'exaspération du siège et le

défilé allemand sur les Champs-Elysées provoqua l'insurrection de la

Commune, révolte

d'inspiration socialiste et ouvrière de mars à mai 1871. En butte au

nouveau gouvernement transféré à Versailles, les Communards

incendièrent de nombreux monuments, notamment l'hôtel de Ville et le

château des Tuileries.

La

fin du siècle est marquée par l'apaisement et l'installation d'une

IIIè République modérée. A partir de 1878, les grandes Expositions

universelles scandent les progrès scientifiques et techniques. Celle de

1889, dont le clou est la Tour

Eiffel marque

l'apogée de l'architecture de fer. L'Exposition universelle de 1900

lègue à la capitale le Grand

et le Petit

Palais ainsi que

la première ligne de métro décorée par Guimard.

En 1910 s'achève la construction de la basilique du Sacré-Coeur.

La ville connaît un nouveau foisonnement culturel et artistique

notamment avec les peintres impressionnistes, puis ceux de la Ruche

ou du Bateau-Lavoir

à Montmartre. Fascinés par l'extrême-orient, plusieurs passionnés

rassemblent des collections d'art asiatique qui constituent aujourd'hui

des musées (musées

d'Ennery, Cernuschi,

Guimet).

Le maximum de population est atteint en 1911, avec près de 2,9 millions

de Parisiens.

Lors

de la première guerre mondiale, Paris est préservée de l'invasion

allemande par la victoire de la Marne, à laquelle ont contribué les

taxis parisiens. En 1919, dans l'allégresse de la paix retrouvée, la

Ville démolit le mur d'enceinte de Thiers, d'ailleurs périmé avant

même la guerre de 1870. La vaste zone non-aedificandi est remplacée

par les boulevards des Maréchaux, la ceinture de HBM de briques roses

et beiges, et par la "ceinture verte" de Paris où s'élèvent

des équipements sportifs. Le "périphérique" ne sera

aménagé que dans les années 1960. Le Bois de Boulogne et de Vincennes

sont annexés et Paris trouve son allure actuelle.

Pendant

l'entre-deux-guerres, le rayonnement littéraire et artistique de Paris

dépasse de nouveau les frontières : les artistes de l'Europe entière

affluent à Montmartre et à Montparnasse. En matière de constructions,

c'est une période de transition : l'Etat bâtit dans le style imposant

et austère de l'époque (palais

de Chaillot, de

Tokyo), les

bourgeois apprécient les appartements en forme d'ateliers d'artiste (Bruno

Elkouken, Henri

Sauvage),

certains osent l'avant-garde moderniste (Auguste

Perret, Le

Corbusier, Mallet-Stevens).

Pendant

la deuxième guerre mondiale, Paris est occupé par la Wehrmacht en juin

1940. Malgré les difficultés d'approvisionnement, les arrestations de

juifs, les exécutions d'otages, la capitale poursuit sa vie littéraire

et théâtrale. Le 25 août 1945, von Choltitz signe la reddition des

forces allemandes à la gare Montparnasse.

Depuis

1945, l'évolution architecturale de Paris est la même que dans toutes

les villes françaises : des tours et des barres massives et monotones

dans les années 1950 et 1960, des immeubles modernes plus élaborés

dans les années 1970 (Unesco,

Maison

de la Radio…).

Les années 1980 ont marqué un retour aux gabarits classiques

"haussmanniens". L'alignement des immeubles sur la rue, la

diversité des formes furent affichés pour la première fois dans

l'ensemble des Hautes

Formes (13è

arrondissement). Cependant ce "après-modernisme" reste

fidèle aux volumes purs et cubiques de l'architecture moderne.

Dans

le même temps, de nombreux quartiers anciens furent

"rénovés". Suite à ces destructions-reconstructions du Front

de Seine, de Maine-Montparnasse,

des Halles,

les édiles ont pris conscience de la valeur des quartiers anciens :

Malraux a lancé les campagnes de ravalement dans le Marais,

premier "secteur sauvegardé" établi en 1962. A côté de ces

quartiers anciens en voie de muséification, la Mairie de Paris souhaite

aujourd'hui également préserver les quartiers à l'architecture plus

anodine, mais à la vie sociale active, comme le quartier de Montorgueil

ou le faubourg

Saint-Antoine.

Suite

à la normalisation de son statut en 1977, Paris a élu Jacques Chirac

comme premier maire depuis la Révolution. Depuis 1982, le statut

politique de Paris a de nouveau changé : la capitale a été divisée

en 20 mairies d'arrondissement : les électeurs choisissent 350

conseillers d'arrondissement qui élisent les maires d'arrondissement et

613 conseillers municipaux qui élisent le maire de Paris.

Héritiers

des monarques absolus, les présidents de la Vè République ont

également laissé leur empreinte dans le paysage urbain de la capitale

: après les ambitions de de Gaulle pour la région (aéroport de

Roissy), le président Pompidou

a créé le centre culturel qui porte son nom, malgré son désaccord

avec le projet architectural. La destruction des halles de Baltard et

les protestations qui s'ensuivirent ont suscité un intérêt croissant

pour le patrimoine du 19è : Valéry Giscard d'Estaing a choisi le

projet du musée

d'Orsay pour

occuper l'ancienne gare d'Orsay. Il a aussi opté pour la reconversion

des abattoirs de la Villette en Cité

des sciences. Ces

15 dernières années ont été marquées par le programme des grands

travaux de François Mitterrand. Il a inscrit dans Paris des bâtiments

imposants souvent inspirés de formes géométriques pures : l'Arche

de la Défense, la pyramide du Louvre,

l'opéra

Bastille, la

"Très

grande bibliothèque",

le Ministère

de l'Economie et

des finances de Bercy…

Ces

monuments font de la capitale une destination touristique choisie chaque

année par plus de 20 millions de visiteurs, tandis que la population

parisienne ne cesse de décroître, dépassant désormais de peu les 2

millions d'habitants. Paris est ainsi devenue une magnifique

ville-musée, un délicieux cadre festif pour les sorties et les

spectacles, un centre d'affaires cosmopolite et animé. Les habitants se

concentrent dans les arrondissements périphériques mieux aérés de

parcs (Citroën,

Belleville,

Bercy)

et d'équipements récents (stade Charlety,

hôpital Robert

Debré). Mais un

enfant sur deux a quitté la capitale d'un recensement à l'autre…

LA TOUR EIFFEL

La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889 qui célébrait le premier centenaire de la Révolution française. Sa construction en 2 ans, 2 mois et 5 jours, fût une véritable performance technique et architecturale.

« Utopie réalisée », prouesse technologique, elle fut à la fin du 19ème

siècle la démonstration du génie français incarné par Gustave Eiffel,

un point d’orgue de l’ère industrielle. Elle connut immédiatement un

immense succès.

Destinée à durer seulement 20 ans, elle fut sauvée par les expériences scientifiques

qu’Eiffel favorisa et en particulier les premières transmissions

radiographiques, puis de télécommunication : signaux radio de la Tour au

Panthéon en 1898, poste radio militaire en 1903, première émission de

radio publique en 1925, puis la télévision jusqu’à la TNT plus

récemment.

Depuis les années 80, le monument a régulièrement été rénové, restauré et aménagé pour un public toujours plus nombreux.

Au fil des décennies, la tour Eiffel a connu des exploits, des illuminations extraordinaires, des visiteurs prestigieux. Site mythique, audacieux, elle a toujours inspiré les artistes, les défis.

Elle est le théâtre de nombreux évènements de portée internationale

(mises en lumière, centenaire de la Tour, spectacle pyrotechnique de

l’an 2000, campagnes de peinture, scintillement, Tour bleue pour la

Présidence française de l’union européenne ou multicolore pour ses 120

ans, installations insolites comme une patinoire, un jardin…).

Universelle, tour de Babel, près de 250 millions de

visiteurs sans distinction d’âge ou d’origine sont venus de tous les

coins de la planète la découvrir depuis son ouverture en 1889.

Comme toutes les tours, elle permet de voir et d‘être

vue : ascension spectaculaire, panorama unique sur Paris, signe

rayonnant dans le ciel de la Capitale.

La Tour, c’est aussi la magie de la lumière. Son éclairage, son scintillement et son phare rayonnent et renouvellent le rêve tous les soirs.

Symbole de la France dans le monde, vitrine de Paris, elle accueille aujourd’hui près de 7 millions de visiteurs par an (dont environ 75% d’étrangers), ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde.

Chaque campagne est l’occasion de vérifier l’état de la structure en

détail et de remplacer le cas échéant des petites pièces métalliques

corrodées.

La peinture appliquée en 2002 et 2009 est une formule sans pigments de plomb, remplacés par du phosphate de zinc comme agent anticorrosion, et plus résistante à la pollution atmosphérique.

De plus, des tests de peinture aux composés organiques volatiles et quasi dépourvue de solvant ont été effectués lors de la campagne 2009 en vue de répondre aux normes environnementales mondiales qui seront imposées après 2012.

ANECDOTES SUR LA TOUR EIFFEL

ANECDOTES SUR LA TOUR EIFFEL

Photographe: Charles Marville

À l’origine, les Champs-Élysées ne sont que des terrains marécageux et inhabités. C’est en 1616 que Marie de Médicis décide d’y faire aménager, le long de la Seine, une longue allée bordée d’arbres: les jardins des Champs-Élysées. Ils bordent l’avenue du même nom, considérée par beaucoup comme la plus belle avenue de la capitale.

Marie de Médicis créa le Cours-la-Reine, une large promenade plantée d’arbres, qui s’étendait du Palais des Tuileries à l’actuelle place de l’Alma. Lenôtre modifia de nouveau son tracé, en 1670 et il fut rebaptisé « Grand-Cours ».

La promenade ne cessa de s’agrandir, le marquis de Marigny, frère de Madame de Pompadour, prolongeant l’avenue jusqu’au pont de Neuilly. A l’époque, les jardins de Champs-Elysées étaient devenus le lieu de promenade favori des militaires et des filles de joie. Les vaches y paissaient encore tranquillement, mais mieux valait-t-il être armé dès la nuit tombée… nombre de viols et de crimes étaient commis régulièrement…Elle s’appelait alors l’avenue de Neuilly.

Au début du 18e siècle, on redonna ses lettres de noblesse au jardin en le rebaptisant du nom du lieu de séjour des âmes vertueuses dans la mythologie grecque : les « Champs-Elysées ». L’avenue des Champs-Elysées se para alors d’une multitude d’hôtels particuliers et de grands hôtels de voyageurs et devint le lieu de promenade favori des élégantes.

Les Champs-Élysées virent défiler de nombreuses têtes couronnées qui privilégiaient cet axe grandiose pour leurs parades. C’est par là que l’impératrice Marie-Louise fit son entrée dans Paris, en 1810, et que les cendres de Napoléon passèrent devant une foule de 100 000 spectateurs, en 1840. Plus tard, le petit Marcel Proust y aura également ses habitudes, y faisant des promenades qu’il immortalisera un jour dans « A la recherche du temps perdu ».

En 1828, les jardins des Champs-Élysées devinrent la propriété de la Ville de Paris. S’inspirant des jardins à l’anglaise, l’ingénieur Alphand leur donna 12 ans plus tard l’aspect qu’on leur connaît aujourd’hui.

Parmi les hauts lieux qui s’y trouvent, notons le Grand Palais au sud, ainsi que le théâtre du Rond-Point et le théâtre Marigny. Les jardins du palais de l’Élysée jouxtent l’espace vert, au nord.

L’avenue a inspiré la création du Paseo de la Reforma à Mexico (Mexique) en 1860, de la Avenida 9 de julio à Buenos Aires, de la Benjamin Franklin Parkway à Philadelphie (Pennsylvanie) en1917 et du Corso Sempione à Milan.

LE SACRÉ COEUR

Depuis la nuit des temps, Montmartre a été un

lieu de culte : les Druides gaulois, les Romains avec les temples dédiés

à Mars et Mercure, l’Église Saint-Pierre, la plus ancienne de Paris,

reconstruite près de l’Abbaye Royale de Montmartre au XIIè siècle par le roi Louis VI et sa femme Adélaïde de Savoie… Enfin, le Sacré-Cœur, érigé à la fin du XIXè siècle. Aujourd’hui, ce haut-lieu de prière demeure fidèle à sa tradition : Dieu y est bien présent !

La chapelle primitive construite sur la Butte en l’honneur de saint Denis tombait en ruine au IXe siècle. Elle fut reconstruite à cette époque, la colline de Montmartre étant un lieu de pèlerinage extrêmement fréquenté. Outre saint Denis, on y vénérait les ossements d’un grand nombre de chrétiens anonymes martyrisés au cours des persécutions et qui ont contribué à faire appeler la colline : « mont des Martyrs » (Montmartre).

En 1559, un incendie détruisit une grande partie de l’abbaye des Bénédictines de Montmartre qui se trouvait au sommet de la Butte et, depuis lors, le mal alla s’aggravant jusqu’en 1611, époque où Marie de Beauvilliers qui, pendant près de soixante ans, gouverna l’abbaye, entreprit la restauration du Martyrium qui se trouvait au flanc de la colline. Autour de cette chapelle fut construit une nouvelle abbaye dite « d’en bas » reliée à celle d’en haut par une galerie longue et voûtée.

Au cours des travaux, le 11 juillet 1611, on mit à jour un escalier conduisant à l’ancienne crypte, sanctifiée, disait-on par saint Denis. Cette découverte fit grand bruit. Marie de Médicis et plus de soixante mille personnes se rendirent sur les lieux, créant un nouveau courant de dévotion.

A la fin du XIVe siècle, le roi de France Charles VI, après la guérison momentanée d’un premier accès de folie et après avoir échappé par miracle aux flammes d’un incendie, accomplit un pèlerinage d’action de grâces au Martyrium de Montmartre.

Au début du XVe siècle, dans Paris en proie à la lutte des Armagnacs et des Bourguignons, les scènes d’égorgements et de pillage furent telles que les paroisses parisiennes se rendirent en procession sur la colline de Montmartre pour demander à saint Denis de sauver la capitale.

En 1525, quand François Ier eut été fait prisonnier à la bataille de Pavie, le peuple de Paris en foule vint à Montmartre prier le patron du royaume pour que cesse la grande désolation.

Le 15 août 1534, c’est à Montmartre que saint Ignace, saint François-Xavier et leurs compagnons fondèrent, en quelque sorte, la Compagnie de Jésus.

1878 : Début des travaux de la crypte.

1881 : Début des travaux de la Basilique proprement dite.

1914 : Tout est prêt pour la consécration - y compris le clocher qui abrite « la Savoyarde », cloche de 19 tonnes - mais la première guerre mondiale éclate (1914 - 1918).

1919 : C’est le 16 octobre que la consécration aura lieu.

La grande mosaïque a été fabriquée de 1900 à 1922.

Les vitraux, posés de 1903 à 1920, mais détruits en 1944 par des bombardements, sont refaits en 1946.

Le grand orgue est signé Cavaillé-Coll.

Dôme : Hauteur 83 mètres

Coupole : hauteur 55 mètres, diamètre 16 mètres.

Du parvis de la Basilique, on voit toute la ville de Paris. La visite du Dôme, qui s’élève à plus de 200 mètres, permet d’apprécier un paysage qui s’étend à 50 km à la ronde. C’est donc le point le plus élevé de Paris après la Tour Eiffel (elle-même construite en 1889 !)

A sa consécration l’Eglise reçoit le titre de Basilique, c’est-à-dire qu’elle est un lieu de pèlerinage.

Le Cœur du Christ y est adoré dans le mystère de l’Eucharistie (Messe). La prière d’adoration est à la fois préparation et prolongement du mystère eucharistique.

Cette prière s’élève jour et nuit vers Dieu, prière de demande et d’intercession pour l’Eglise et le monde.

Promenade insolite sur les traces de la Basilique du Sacré-Coeur à Paris, en France et dans le monde...

Avec plus de 11 millions et demi de visiteurs par an,

la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre est le deuxième lieu le plus

visité de Paris (après la Cathédrale Notre-Dame), Paris étant elle-même

la ville la plus touristique du monde...Plus d’une centaine de milliers d’églises et sanctuaires de par le monde sont affiliés à la Basilique du Sacré-Coeur,

et demeurent en communion de prière avec l’adoration eucharistique

continue de jour et de nuit, qui rayonne depuis Montmartre sur le monde

entier.

La mosaïque du Christ en gloire Inaugurée en

1923, la mosaïque du chœur d’Olivier Merson, H. M. Magne et R. Martin,

avec ses 475 m2, est une des plus

grandes mosaïques du monde. Elle représente le Christ ressuscité, vêtu

de blanc, les bras grands ouverts, laissant voir un cœur d’or.

A peine un peu plus haut que le dôme de la

Basilique et au nord de celui-ci s’élève le campanile, également de

style romano-byzantin, avec au sommet un chemin de ronde, un cône et un

lanternon. Haut de 84 mètres, il est l’œuvre de Lucien Magne qui a pris

la direction des travaux de construction de la Basilique après le décès,

en 1884, de l’architecte Paul Abadie.

Les cloches de la Basilique

Il abrite la célèbre Savoyarde (cf. ci a-côté), dont le vrai nom est « Françoise Marguerite ». C’est la plus grosse cloche du monde, du moins parmi celles qui peuvent se balancer. Elle pèse 19 tonnes. Sa tonalité, celle du contre-ut grave, est très caractéristique. Elle a été offerte par les 4 diocèses de Savoie et fondue en 1895 à Annecy par l’entreprise Paccard, dont la renommée date de cette époque. « Les Paccard ont retrouvé les vieux secrets des fondeurs flamands du Moyen-Age pour accorder l’harmonisation interne des cloches ». Tirée par 28 chevaux, elle arriva dans la nuit du 16 octobre 1895 le jour de la Sainte Marguerite Marie. Elle a été transportée à grand peine sur la hauteur.

Depuis 1969, elle a été rejointe par quatre autres cloches : Félicité, Louise, Nicole et Elisabeth, qui proviennent de l’église Saint-Roch, vouée au silence par sa situation, et qui datent de la Restauration. Elles sonnent do, ré, mi, sol et font avec la Savoyarde un beau carillon

Objet de discorde, de convoitise et de fascination, la

tour Eiffel ne laisse personne indifférent. Riche d’une histoire pleine

de rebondissements, elle vous révèle ici toutes ses informations clés.

Découvrez tous les chiffres clés de la tour Eiffel grâce à cette infographie !

(cliquez sur l'image pour accéder à l'infographie complète).

(cliquez sur l'image pour accéder à l'infographie complète).

La peinture de la tour Eiffel

La campagne de peinture est un événement important de la

vie du monument et revêt, comme tout ce qui est lié à la tour Eiffel, un

caractère véritablement mythique : pérennité d'un ouvrage d'art connu

dans le monde entier, couleur du monument symbole du paysage parisien,

prouesse technique des peintres insensibles au vertige, importance des

moyens mis en œuvre.

La tour Eiffel en chiffres

Découvrez tous les chiffres clés de la tour Eiffel grâce à cette infographie !

(cliquez sur l'image pour accéder à l'infographie complète).

(cliquez sur l'image pour accéder à l'infographie complète).

La protection de la Tour

Construite en fer puddlé, la Tour est protégée de l'oxydation par plusieurs couches de peinture, gage de sa pérennité.

La Tour a été repeinte dix-neuf fois depuis sa

construction, soit une fois en moyenne tous les sept ans. Elle arbore

depuis 1968 le « brun tour Eiffel », semblable au bronze, une couleur

spécialement conçue pour elle et réservée à son seul usage. Elle se

décline en trois tonalités, de la plus claire au sommet à la plus foncée

en bas, pour assurer une perception uniforme de la teinte dans le ciel

de Paris, qui donne au monument son aspect élancé dans le ciel. Mais la

Tour a changé plusieurs fois de couleur, passant du rouge-brun, dans les

années 50, à l'ocre jaune en 1899.

QUELQUES CHIFFRES pour une campagne de peinture :

- 250 000 m2 de surface à peindre ;

- 25 peintres tous spécialistes de travaux sur charpente métallique en hauteur et sur pylônes, parfaitement insensibles au vertige ;

- 60 tonnes de peinture ;

- on estime à 15 tonnes environ le poids de peinture érodée entre deux campagnes ;

- 50 kilomètres de lignes de vie (cordes de sécurité) ;

- 2 hectares de filets de protection ;

- 1 500 brosses ;

- 1 500 combinaisons de travail ;

- 5 000 disques abrasifs ;

- 1 000 « riflards » (spatules à gratter) ;

- 1 000 paires de gants en cuir ;

- budget : environ 4 millions d’euros :

- durée : environ 18 mois, sans que jamais le monument ne ferme au public

L’occasion d’un check-up complet et de tests de peinture encore plus respectueuses de l’environnement

Chaque campagne est l’occasion de vérifier l’état de la structure en

détail et de remplacer le cas échéant des petites pièces métalliques

corrodées.La peinture appliquée en 2002 et 2009 est une formule sans pigments de plomb, remplacés par du phosphate de zinc comme agent anticorrosion, et plus résistante à la pollution atmosphérique.

De plus, des tests de peinture aux composés organiques volatiles et quasi dépourvue de solvant ont été effectués lors de la campagne 2009 en vue de répondre aux normes environnementales mondiales qui seront imposées après 2012.

LES CHAMPS ÉLYSÉES

12

août

Année: 1868 Photographe: Charles Marville

À l’origine, les Champs-Élysées ne sont que des terrains marécageux et inhabités. C’est en 1616 que Marie de Médicis décide d’y faire aménager, le long de la Seine, une longue allée bordée d’arbres: les jardins des Champs-Élysées. Ils bordent l’avenue du même nom, considérée par beaucoup comme la plus belle avenue de la capitale.

Marie de Médicis créa le Cours-la-Reine, une large promenade plantée d’arbres, qui s’étendait du Palais des Tuileries à l’actuelle place de l’Alma. Lenôtre modifia de nouveau son tracé, en 1670 et il fut rebaptisé « Grand-Cours ».

La promenade ne cessa de s’agrandir, le marquis de Marigny, frère de Madame de Pompadour, prolongeant l’avenue jusqu’au pont de Neuilly. A l’époque, les jardins de Champs-Elysées étaient devenus le lieu de promenade favori des militaires et des filles de joie. Les vaches y paissaient encore tranquillement, mais mieux valait-t-il être armé dès la nuit tombée… nombre de viols et de crimes étaient commis régulièrement…Elle s’appelait alors l’avenue de Neuilly.

Au début du 18e siècle, on redonna ses lettres de noblesse au jardin en le rebaptisant du nom du lieu de séjour des âmes vertueuses dans la mythologie grecque : les « Champs-Elysées ». L’avenue des Champs-Elysées se para alors d’une multitude d’hôtels particuliers et de grands hôtels de voyageurs et devint le lieu de promenade favori des élégantes.

Les Champs-Élysées virent défiler de nombreuses têtes couronnées qui privilégiaient cet axe grandiose pour leurs parades. C’est par là que l’impératrice Marie-Louise fit son entrée dans Paris, en 1810, et que les cendres de Napoléon passèrent devant une foule de 100 000 spectateurs, en 1840. Plus tard, le petit Marcel Proust y aura également ses habitudes, y faisant des promenades qu’il immortalisera un jour dans « A la recherche du temps perdu ».

En 1828, les jardins des Champs-Élysées devinrent la propriété de la Ville de Paris. S’inspirant des jardins à l’anglaise, l’ingénieur Alphand leur donna 12 ans plus tard l’aspect qu’on leur connaît aujourd’hui.

Parmi les hauts lieux qui s’y trouvent, notons le Grand Palais au sud, ainsi que le théâtre du Rond-Point et le théâtre Marigny. Les jardins du palais de l’Élysée jouxtent l’espace vert, au nord.

L’avenue a inspiré la création du Paseo de la Reforma à Mexico (Mexique) en 1860, de la Avenida 9 de julio à Buenos Aires, de la Benjamin Franklin Parkway à Philadelphie (Pennsylvanie) en1917 et du Corso Sempione à Milan.

LE SACRÉ COEUR

Histoire

- Photo : diocèse de Paris

Montmartre, le « Mont des martyrs »

Par sainte Geneviève, qui vivait au Ve siècle, nous connaissons l’existence de saint Denis. C’est par elle que ce premier évêque de Paris entre dans l’histoire ; car il est raconté dans la vie de cette sainte écrite par un de ses contemporains que, vers 475, elle décida le peuple parisien à élever une chapelle sur le lieu où il fut martyrisé. Saint Denis, premier évêque et martyr de Paris, ainsi que sa légende, illustrent cette période où les disciples du Christ triomphèrent « non en combattant, mais en mourant ».La chapelle primitive construite sur la Butte en l’honneur de saint Denis tombait en ruine au IXe siècle. Elle fut reconstruite à cette époque, la colline de Montmartre étant un lieu de pèlerinage extrêmement fréquenté. Outre saint Denis, on y vénérait les ossements d’un grand nombre de chrétiens anonymes martyrisés au cours des persécutions et qui ont contribué à faire appeler la colline : « mont des Martyrs » (Montmartre).

En 1559, un incendie détruisit une grande partie de l’abbaye des Bénédictines de Montmartre qui se trouvait au sommet de la Butte et, depuis lors, le mal alla s’aggravant jusqu’en 1611, époque où Marie de Beauvilliers qui, pendant près de soixante ans, gouverna l’abbaye, entreprit la restauration du Martyrium qui se trouvait au flanc de la colline. Autour de cette chapelle fut construit une nouvelle abbaye dite « d’en bas » reliée à celle d’en haut par une galerie longue et voûtée.

Au cours des travaux, le 11 juillet 1611, on mit à jour un escalier conduisant à l’ancienne crypte, sanctifiée, disait-on par saint Denis. Cette découverte fit grand bruit. Marie de Médicis et plus de soixante mille personnes se rendirent sur les lieux, créant un nouveau courant de dévotion.

A la fin du XIVe siècle, le roi de France Charles VI, après la guérison momentanée d’un premier accès de folie et après avoir échappé par miracle aux flammes d’un incendie, accomplit un pèlerinage d’action de grâces au Martyrium de Montmartre.

Au début du XVe siècle, dans Paris en proie à la lutte des Armagnacs et des Bourguignons, les scènes d’égorgements et de pillage furent telles que les paroisses parisiennes se rendirent en procession sur la colline de Montmartre pour demander à saint Denis de sauver la capitale.

En 1525, quand François Ier eut été fait prisonnier à la bataille de Pavie, le peuple de Paris en foule vint à Montmartre prier le patron du royaume pour que cesse la grande désolation.

Le 15 août 1534, c’est à Montmartre que saint Ignace, saint François-Xavier et leurs compagnons fondèrent, en quelque sorte, la Compagnie de Jésus.

Architecture

La construction :

L’architecte est Paul ABADIE, mais six architectes se succédèrent pour achever l’édifice.Le style : Romano-byzantin

En contraste avec les églises du Moyen- Age (par exemple le style gothique de Notre-Dame de Paris - 1163-1240), le style s’inspire de modèles comme Sainte Sophie de Constantinople ou encore San Marco de Venise ou Ravenne.

Les pierres

les pierres extérieures, appelées « Château-Landon », proviennent de la carrière de Souppes en Seine et Marne et ont la propriété particulière d’êtres très dures, d’avoir un grain très fin et de blanchir au contact de l’eau de pluie.La durée des travaux

1875 : Pose de la première pierre puis travaux, pendant plusieurs mois, de soutènement. Il faut creuser des puits de 33 mètres de profondeur, qui, comblés deviennent des piliers sur lesquels repose l’édifice. Sans ces piliers la Basilique s’enfoncerait dans la glaise.1878 : Début des travaux de la crypte.

1881 : Début des travaux de la Basilique proprement dite.

1914 : Tout est prêt pour la consécration - y compris le clocher qui abrite « la Savoyarde », cloche de 19 tonnes - mais la première guerre mondiale éclate (1914 - 1918).

1919 : C’est le 16 octobre que la consécration aura lieu.

L’intérieur

L’architecture intérieure, également de style romano-byzantin, concourt à donner à cette « Maison de Dieu » une atmosphère d’harmonie et de paix. La lumière et les détails architecturaux portent l’attention sur le chœur, lieu des célébrations liturgiques, lieu de l’Adoration du Saint-Sacrement.La grande mosaïque a été fabriquée de 1900 à 1922.

Les vitraux, posés de 1903 à 1920, mais détruits en 1944 par des bombardements, sont refaits en 1946.

Le grand orgue est signé Cavaillé-Coll.

- Le Chemin de Croix du déambulatoire :

- La Chapelle de la Vierge :

Les dimensions

Basilique : largeur : 85 mètres - longueur : 35 mètresDôme : Hauteur 83 mètres

Coupole : hauteur 55 mètres, diamètre 16 mètres.

Du parvis de la Basilique, on voit toute la ville de Paris. La visite du Dôme, qui s’élève à plus de 200 mètres, permet d’apprécier un paysage qui s’étend à 50 km à la ronde. C’est donc le point le plus élevé de Paris après la Tour Eiffel (elle-même construite en 1889 !)

A sa consécration l’Eglise reçoit le titre de Basilique, c’est-à-dire qu’elle est un lieu de pèlerinage.

Le Cœur du Christ y est adoré dans le mystère de l’Eucharistie (Messe). La prière d’adoration est à la fois préparation et prolongement du mystère eucharistique.

Cette prière s’élève jour et nuit vers Dieu, prière de demande et d’intercession pour l’Eglise et le monde.

La Basilique en France et dans le monde

La mosaïque du choeur

La Savoyarde

Il abrite la célèbre Savoyarde (cf. ci a-côté), dont le vrai nom est « Françoise Marguerite ». C’est la plus grosse cloche du monde, du moins parmi celles qui peuvent se balancer. Elle pèse 19 tonnes. Sa tonalité, celle du contre-ut grave, est très caractéristique. Elle a été offerte par les 4 diocèses de Savoie et fondue en 1895 à Annecy par l’entreprise Paccard, dont la renommée date de cette époque. « Les Paccard ont retrouvé les vieux secrets des fondeurs flamands du Moyen-Age pour accorder l’harmonisation interne des cloches ». Tirée par 28 chevaux, elle arriva dans la nuit du 16 octobre 1895 le jour de la Sainte Marguerite Marie. Elle a été transportée à grand peine sur la hauteur.

Depuis 1969, elle a été rejointe par quatre autres cloches : Félicité, Louise, Nicole et Elisabeth, qui proviennent de l’église Saint-Roch, vouée au silence par sa situation, et qui datent de la Restauration. Elles sonnent do, ré, mi, sol et font avec la Savoyarde un beau carillon

VISITE VIRTUELLE PANORAMIQUE.

La Sorbonne doit son nom à son fondateur, Robert de Sorbon, Chapelain et confesseur du Roi de France Saint-Louis (Louis IX).

Son histoire, au cours des siècles, a été si intimement liée à

celle de l’Université de Paris, qu’elle en est devenue le symbole.

La Sorbonne doit son nom à son fondateur, Robert de Sorbon, Chapelain et confesseur du Roi de France Saint-Louis (Louis IX).

Son histoire, au cours des siècles, a été si intimement liée à

celle de l’Université de Paris, qu’elle en est devenue le symbole.

L’Université naît au XIIIème siècle de l’organisation en corporation des maîtres et écoliers de Paris. Primitivement installés dans l’Île de la Cité, ces derniers sont venus, dès le XIIème siècle, dans le futur « quartier Latin », rive gauche de la Seine, où la théologie, le droit, la médecine et les arts sont enseignés, en plein air, à des jeunes gens venant des 4 Nations (Française, Picarde, Normande et Anglaise), conférant ainsi à l’Université, dès l’origine, un prestige international.

Le collège de Robert de Sorbon, fondé en 1253, est alors un des nombreux collèges hébergeant sur le flanc de la montagne Sainte-Geneviève des étudiants pauvres.

Très vite, ces collèges deviennent le cadre des disciplines universitaires de Paris, et le Collège de Sorbon une célèbre Faculté de Théologie « LA SORBONNE » qui prendra une part active aux débats Philosophiques et Politiques de son temps, oscillant au grès d’une histoire foisonnante entre un conservatisme jaloux et un libéralisme éclairé.

Au XVIIème siècle, la Sorbonne est reconstruite par l’architecte Jacques Lemercier à la demande du Cardinal Duc de Richelieu, qui en devient le proviseur en 1622.

Fermée par la révolution en 1791, puis devenue atelier d’artistes en 1801, la Sorbonne est, sous la Restauration, à nouveau réaffectée à l’enseignement par le Roi Louis XVIII qui y fait aussi installer l’Académie de Paris et l’Ecole des Chartes en 1821.

A la fin de XIXe siècle, la troisième République la reconstruira à son tour pour faire de la Nouvelle Sorbonne le sanctuaire de l’Esprit, le lieu privilégié de la Connaissance.

video de la -sorbonne

video histoire de la Sorbonne

Liens internet.

Liens internet.

L’atmosphère des Halles au 19e siècle nous est très bien rendue par Emile Zola, qui leur laissera le nom de Ventre de Paris (de son roman écrit en 1873).

L’atmosphère des Halles au 19e siècle nous est très bien rendue par Emile Zola, qui leur laissera le nom de Ventre de Paris (de son roman écrit en 1873).

Après avoir ravitaillé Paris pendant plus de 800 ans, ces Halles sont

détruites en 1969 et le marché est transféré à Rungis et à la Villette

par manque de place. Cette opération qui a duré plus de 10 ans a été

considérée comme le « déménagement du siècle »: on surnommait le

chantier « le trou des halles ».

Après avoir ravitaillé Paris pendant plus de 800 ans, ces Halles sont

détruites en 1969 et le marché est transféré à Rungis et à la Villette

par manque de place. Cette opération qui a duré plus de 10 ans a été

considérée comme le « déménagement du siècle »: on surnommait le

chantier « le trou des halles ».

Des pavillons de Baltard, il ne nous reste malheureusement que le

n°8, remonté à Nogent sur Marne, et qui accueille aujourd’hui des

émissions de télé et des spectacles.

Des pavillons de Baltard, il ne nous reste malheureusement que le

n°8, remonté à Nogent sur Marne, et qui accueille aujourd’hui des

émissions de télé et des spectacles.

Le Forum des Halles tel qu’on l’a connu ces dernières années a été

inauguré en 1979, mais il n’aura tenu qu’une trentaine d’années puisque

les Halles sont aujourd’hui encore en travaux.

Le Forum des Halles tel qu’on l’a connu ces dernières années a été

inauguré en 1979, mais il n’aura tenu qu’une trentaine d’années puisque

les Halles sont aujourd’hui encore en travaux.

Du Ventre de Paris, il nous reste malgré tout quelques institutions

installées dans les rues aux alentours comme l’Escargot Montorgueil

(1832) ou encore le Pied de cochon (1947), qui fut le premier

établissement parisien à pouvoir rester ouvert 7j/7, 24h/24, 365 jours

par an.

Du Ventre de Paris, il nous reste malgré tout quelques institutions

installées dans les rues aux alentours comme l’Escargot Montorgueil

(1832) ou encore le Pied de cochon (1947), qui fut le premier

établissement parisien à pouvoir rester ouvert 7j/7, 24h/24, 365 jours

par an.

LE LOUVRE

La plus grande place de Paris (259 mètres de côté), conçue en 1754 par l’architecte de Louis XV, Jacques-Ange Gabriel, s'appelait alors la Place Louis XV.

En 1793, la Place Louis XV devient la Place de la Révolution et installe en son centre la guillotine qui exécuta en particulier Louis XVI et Marie-Antoinette. En 1830, à l'issue de la Révolution de juillet, la place reçoit son nom définitif « La Concorde ». La Place conserve aujourd'hui l'aspect général qu'elle avait au dix-huitième siècle.

L'Obélisque de Louxor offert par le vice-roi d'Egypte, Mohamed Ali au roi Louis Philippe est installé en 1836. De granit rose, haut de 23 mètres, lourd de 230 tonnes, vieux de 33 siècles, il marquait auparavant l'entrée du temple d'Amon à Louxor. Son sommet est surmonté d'un pyramidion de bronze et de feuilles d'or ajouté en mai 1998.

Il est entouré de deux hautes fontaines dédiées à la navigation maritime et fluviale et bordé de statues qui représentent de grandes villes françaises : Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest et Rouen.

Cette place se situe sur le grand axe qui traverse Paris depuis l'ouest avec La Défense, l'Arc de triomphe, les Champs-Elysées, le jardin des Tuileries, le Louvre.

À l'entrée du Jardin des Tuileries, se trouve la statue d'André Le Nôtre, paysagiste français, jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700 qui a conçu l'aménagement du parc du palais de Versailles, de Vaux-le-Vicomte, de Chantilly…, et de nombreux autres jardins.

Les caractéristiques de ses travaux sont le schéma géométrique, les vastes perspectives, l'usage des plans et des jeux d'eaux, de statues qui créent un cadre imposant et font la célébrité du jardin "à la française".

Le Jardin à la Française, prolongement du château répond à l'architecture. Rien n'est laissé au hasard. Tout est fait pour que le visiteur ait une vision d'ensemble de l'agencement global du jardin.

Le plan d'ensemble est géométrique et la symétrie est poussée à l'extrême :

- division en espaces découverts (allée, pelouse, bosquet) et espaces couverts (plantés d'arbres)

- ordre le long d'un axe de symétrie qui traverse le jardin

- lignes droites des allées parallèles ou transversales qui se coupent.

- illusions perspectives : André Le Nôtre étudia avec minutie la peinture et les effets d'optiques afin de créer des jeux de perspective. Par exemple, il a décalé les petits bassins ronds des Jardins Réservés, situés à gauche et à droite du Bassin Rond (côté place du Carrousel), afin qu’ils paraissent plus vaste que le Bassin Octogonal alors qu'il est deux fois plus petit.

En 1806, le sommet de l'arc du Carrousel comportait initialement quatre sculptures de chevaux que Napoléon avait pris à la cathédrale Saint-Marc de Venise et qui seront rendus en 1815. Il comportait deux allégories, la Victoire et la Paix, et un char sur lequel devait se trouver une statue de l'empereur. Celui-ci ayant refusé d’être représenté, le char est resté vide. L'arc du Carrousel réutilise un vocabulaire décoratif antique : des colonnes corinthiennes de marbre blanc et rouge, des bas-reliefs retraçant les épisodes majeurs de la campagne, le quadrige (char de quatre chevaux) à son sommet. Ce style qui s'inspire de l'Antiquité est appelé « néoclassicisme ».

Le roi Philippe Auguste en 1190 ordonne la construction d'un mur d'enceinte qui protège Paris d'une éventuelle invasion des anglais qui sont basés en Normandie. Le château fort du Louvre, sur la rive droite de la Seine surveille l'accès à la ville. Le donjon entouré d'un fossé et de solides murailles, domine toute la ville et constitue le symbole du pouvoir monarchique.

Le roi Saint Louis fait aménager une grande salle et une salle basse en 1226 (dite salle Saint Louis visible encore aujourd’hui). En1285, Philippe Le Bel y place son arsenal, les archives et le trésor royal qui restera dans le donjon pendant quatre siècles. Le Louvre perd sa fonction défensive et est transformé par Charles V en 1364 en un château de plaisance. Le maitre d'œuvre, Raymond du Temple, perce des fenêtres, orne la façade de statues, élève les toitures, des tourelles et installe des cheminées. Charles V, qui est un roi lettré, installe sa bibliothèque de 973 livres, qui est la plus riche du royaume et fait planter un jardin d'agrément ainsi qu'un jardin potager au nord.

En 1981, le président de la République, François Mitterrand décide de transformer le Louvre afin d'agrandir le musée.Le projet d'aménagement de la cour est confiée à l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei.

Le ministère des Finances (installé au Louvre depuis un siècle) doit quitter l'aile Richelieu afin de laisser la place aux collections du musée. Le public, toujours plus nombreux, doit pouvoir circuler sans difficulté. L'entrée principale sera placée au centre du Louvre, dans la cour Napoléon, par commodité et par souci de clarté de l'orientation. Comment construire un tel aménagement ?

Trois solutions sont envisagées : construire à la manière des constructions environnantes en imitant les différents styles déjà présents ; construire en sous-sol et ne rien laisser visible en surface ; construire un bâtiment qui donne espace et lumière au nouveau hall d'accueil du musée. Cette dernière solution sera retenue et Ieoh Ming Pei proposera une pyramide, forme qui s'intègre parfaitement dans l'espace avec un volume moins imposant qu'une forme cubique ou rectangulaire.

La pyramide a les mêmes proportions que la pyramide de Gizeh. Chaque face de la pyramide est constituée de 128 poutres en acier inox, croisées, parallèles aux arêtes de la pyramide.

Le vitrage est constitué de 675 losanges de 2,9 m x 1,9 m. Ils sont constitués par deux couches de verre "extra blanc" de 10 mm d'épaisseur. Tour de force technologique, la fabrication de ce verre totalement incolore a nécessité la construction d'un four spécial fonctionnant à l'électricité pour diminuer les oxydes de fer. Grâce à cette transparence absolue, les pierres du palais environnant, vues de l'intérieur de la pyramide, gardent leur couleur miel.

La Pyramide est inaugurée le 30 mars 1989. Son coût est de 75 millions de francs (11.43 millions d'euros), la toiture la plus chère du monde. Le nettoyage assuré par des guides de haute montagne est maintenant assuré par un robot. La pyramide attire du monde : le Louvre est passé de trois millions de visiteurs annuels avant l’aménagement à 8,5 millions en 2008.

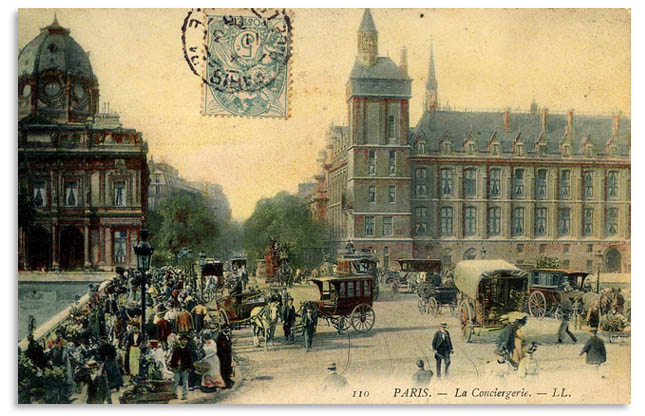

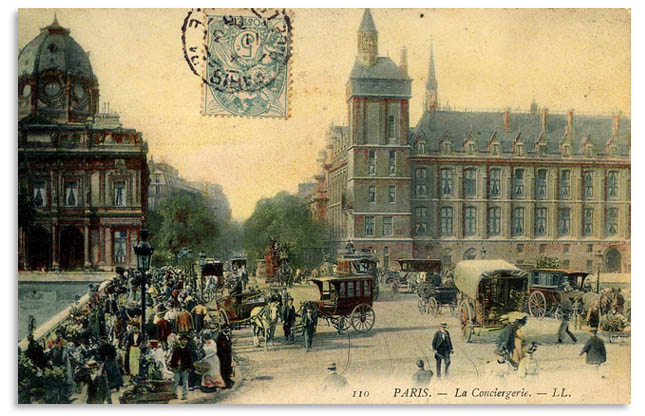

La plus ancienne prison de Paris résonne encore des sanglots de Maie-Antoinette, Reine de France

et femme de Louis XVI, attendant dans son cachot l'heure fatale de sa

décapitation durant cinq semaines. Non loin de la

Sainte-Chapelle, la Conciergerie fascine les visiteurs à cause

de ce souvenir sombre de la Révolution française. A cette

époque, plus de 4000 prisonniers furent mis à l'abri

derrière les murs froids et épais de cette prison-tribunal,

en attendant leur funeste rendez-vous avec la guillotine. Robespierre

et Danton eux-mêmes, grands ordonnateurs de peines capitales,

furent mis aux fers dans les lieux. La cellule de la reine

déchue demeure, de loin, l'attraction la plus prisée des

touristes. Pourtant, un autre détenu célèbre fut

emprisonné et torturé dans cette bâtisse :

Ravaillac, l'assassin du bon roi Henri IV. Autre curiosité de la

Conciergerie, la salle gothique des Gens d'Armes abritait les soldats

de la garde du roi. Remarquablement bien préservée,

elle évoque parfaitement la vie de caserne à

l'époque de sa construction par Phlippe le Bon au XIVème

siècle Ne pas oublier de visiter la salle de tortures

logée dans la Tour Bonbec pour éprouver un frisson. A

l'extérieur de la Conciergerie, sur le mur du Palais de Justice,

angle du quai de l'Horloge, se trouve encore la première horloge

publique parisienne, fabriquée en 1370 et en parfait état

de marche.

des sanglots de Maie-Antoinette, Reine de France

et femme de Louis XVI, attendant dans son cachot l'heure fatale de sa

décapitation durant cinq semaines. Non loin de la

Sainte-Chapelle, la Conciergerie fascine les visiteurs à cause

de ce souvenir sombre de la Révolution française. A cette

époque, plus de 4000 prisonniers furent mis à l'abri

derrière les murs froids et épais de cette prison-tribunal,

en attendant leur funeste rendez-vous avec la guillotine. Robespierre

et Danton eux-mêmes, grands ordonnateurs de peines capitales,

furent mis aux fers dans les lieux. La cellule de la reine

déchue demeure, de loin, l'attraction la plus prisée des

touristes. Pourtant, un autre détenu célèbre fut

emprisonné et torturé dans cette bâtisse :

Ravaillac, l'assassin du bon roi Henri IV. Autre curiosité de la

Conciergerie, la salle gothique des Gens d'Armes abritait les soldats

de la garde du roi. Remarquablement bien préservée,

elle évoque parfaitement la vie de caserne à

l'époque de sa construction par Phlippe le Bon au XIVème

siècle Ne pas oublier de visiter la salle de tortures

logée dans la Tour Bonbec pour éprouver un frisson. A

l'extérieur de la Conciergerie, sur le mur du Palais de Justice,

angle du quai de l'Horloge, se trouve encore la première horloge

publique parisienne, fabriquée en 1370 et en parfait état

de marche.

LA SAINTE CHAPELLE

LA CATHÉDRALE DE NOTRE DAME

VUES PANORAMIQUES DE LA TERRASE

Situé au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, le Centre Pompidou

dévoile son architecture unique, intemporelle et résolument moderne,

offrant aux yeux du visiteur la plus belle vue sur la capitale. Depuis

les niveaux supérieurs le regard embrasse la ville lumière et ses

monuments les plus emblématiques comme Notre Dame, la Tour Eiffel ou le

Sacré Cœur. Derrière son maillage de tuyaux colorés, le bâtiment

déploie, sur 6 niveaux, de nombreux espaces entièrement dédiés à la

culture et à l’art parmi lesquels la plus grande collection d’art

moderne et contemporain en Europe. Riche de près de 100 000 œuvres, il

abrite les chefs d’œuvre des maîtres de l’art moderne - Picasso,

Kandinsky, Matisse, Chagall ; Léger, Miro, Dali, Dubuffet, Klein… - et

des artistes majeurs de la scène contemporaine - Buren, Boltanski,

Opalka, Twombly, Hantaï, Tallon, Widmer, Garouste…

Le Centre Pompidou accueille, chaque année, près de 25 expositions temporaires qui font événement avec la mise en lumière des figures magistrales et mouvements fondateurs de l’histoire de l’art du XXème siècle ainsi que les plus grands artistes de la scène contemporaine. Une riche programmation de cinéma, de théâtre, de danse, de concerts, de conférences et de colloques, des espaces pour le jeune public, une bibliothèque publique d’information, des boutiques et restaurants, complètent ce foisonnement artistique et font du Centre Pompidou un lieu pluridisciplinaire unique au monde.

Le quartier Montmartre

Origine du nom

- Sanctum Martyrium

L’étymologie du nom Montmartre est un

peu floue, certains historiens le font dériver du Mons Mercurei et Mons

Martis, le Mont de Mercure et de Mars : des vestiges de temples

gallo-romains dédiés à ces divinités ont été découverts.

D’autres du Mons Martyrium, le mont des Martyrs, à cause de la légende du martyre de Saint Denis et de ses compagnons : Rustique et Eleuthère conté par l’Abbé Hilduin qui souhaitait éclipser les cultes païens.

En 475 Sainte Geneviève fit transporter

le cercueil de Saint Denis dans un oratoire au col de la Chapelle (

emplacement actuel de l’Eglise Saint Denys de la Chapelle ), puis le roi

Dagobert le fit transférer à l’abbaye royale de Saint Denis.

Les fouilles archéologiques montrent que

de nombreux chrétiens ont été inhumés sur la butte Montmartre. Leurs

ossements étaient rassemblés dans une carrière à mi-hauteur, c’est le

Martyrium ou champ des morts. Une chapelle fut érigée : ce Sanctum

Martyrium devint un lieu de pèlerinage fort célèbre.

Le sous-sol

La vie de Montmartre a été déterminée

par la richesse de son sous-sol qui est composé de quatre séries de

couches gypseuses, reposant sur une plate forme calcaire.

Les Romains extrayaient déjà le gypse.

Jusqu’au 17ème siècle, son utilisation pour construire les maisons a été

intensive, au point que le dicton en vogue était : « il y a plus de

Montmartre dans Paris que de Paris dans Montmartre ».

Les carrières étaient d’abord à ciel

ouvert, puis après interdiction du roi, l’extraction devint souterraine.

Les blocs de gypse étaient débités, cuits dans des fours. Le plâtre

ainsi obtenu était broyé, battu et mis en sac.

La montmartrite était réputée pour sa

résistance aux intempéries. La plupart des sarcophages mérovingiens ont

été fabriqués en plâtre moulé. Le métier de batteur de plâtre s’est

perpétué jusqu’au 19ème siècle.

- Sarigue de Montmartre

- Marsupial provenant du gypse éocène de Montmartre.

L’exploitation intensive du sous sol de

Montmartre a bouleversé la circulation des eaux souterraines, sources

taries, cavités creusées, ce qui a provoqué des effondrements de

terrains .

L’exploitation des carrières a cessé

vers la fin du 19ème siècle, et depuis 1980, le service des Carrières

mène une campagne d’injection de béton pour consolider les zones

fragilisées.

Des ossements fossilisés furent

découverts par Cuvier en 1798 aux abords d’une des anciennes entrées des

carrières de Montmartre. Ces restes ont démontré que la Butte fut

habitée par des animaux d’espèces disparues. On a retrouvé aussi dans

une couche de marnes calcaires, un tronc de palmier d’un volume

considérable, pétrifié en silex.

Histoire de la Sorbonne

L’Université naît au XIIIème siècle de l’organisation en corporation des maîtres et écoliers de Paris. Primitivement installés dans l’Île de la Cité, ces derniers sont venus, dès le XIIème siècle, dans le futur « quartier Latin », rive gauche de la Seine, où la théologie, le droit, la médecine et les arts sont enseignés, en plein air, à des jeunes gens venant des 4 Nations (Française, Picarde, Normande et Anglaise), conférant ainsi à l’Université, dès l’origine, un prestige international.

Le collège de Robert de Sorbon, fondé en 1253, est alors un des nombreux collèges hébergeant sur le flanc de la montagne Sainte-Geneviève des étudiants pauvres.

Très vite, ces collèges deviennent le cadre des disciplines universitaires de Paris, et le Collège de Sorbon une célèbre Faculté de Théologie « LA SORBONNE » qui prendra une part active aux débats Philosophiques et Politiques de son temps, oscillant au grès d’une histoire foisonnante entre un conservatisme jaloux et un libéralisme éclairé.

Au XVIIème siècle, la Sorbonne est reconstruite par l’architecte Jacques Lemercier à la demande du Cardinal Duc de Richelieu, qui en devient le proviseur en 1622.

Fermée par la révolution en 1791, puis devenue atelier d’artistes en 1801, la Sorbonne est, sous la Restauration, à nouveau réaffectée à l’enseignement par le Roi Louis XVIII qui y fait aussi installer l’Académie de Paris et l’Ecole des Chartes en 1821.

A la fin de XIXe siècle, la troisième République la reconstruira à son tour pour faire de la Nouvelle Sorbonne le sanctuaire de l’Esprit, le lieu privilégié de la Connaissance.

video de la -sorbonne

video histoire de la Sorbonne

Le

Panthéon

Louis XV

décide rebâtir l'église de l'abbaye Sainte-Geneviève en 1744 au sommet de

la Montagne Sainte-Geneviève.

Jacques

Germain Soufflot est désigné comme architecte pour réalisé le Panthéon, Le roi pose de la première pierre

en 1764.

Le Panthéon est construit

en forme de croix grecque de 110 m de long, 80 m de largeur et 83 m de haut.

|

|

|

| vers la place du Panthéon |

|

|

| vers l'intérieur | la coupole |

|

|

|

| vers le Panthéon en 1900 | sculptures du fronton |

le lanternon

|

Le non de Soufflot a été

donné à la rue qui relie le boulevard

St Michel et le

jardin du Luxembourg

au Panthéon, derrière celui-ci se trouvant L'église

St Etienne du Mont et

le lycée

Henri IV.

Louis

XV décide de reconstruire l'église Sainte-Geneviève qui, en ruines, est accolée

à la belle église Saint-Etienne du Mont.

La

première pierre est posée le 6 septembre 1764.

Grand

admirateur de l'architecture gréco-romaine, Soufflot imagine un gigantesque édifice,

bâti sur un plan de croix grecque

Suit

au décès de Soufflot en 1780 son élève Rondelet, élève achève les travaux

en 1789.

Le

style architectural de l'édifice est emprunté à l'art antique que l'on redécouvre

à cette époque, à l'occasion de fouilles comme celles d'Herculanum et de Pompéi

en Italie.

L'architecte

déclaré vouloir" réunir la légèreté de l'architecture gothique avec

la magnificence de l'architecture grecque ".

En

avril 1791, la Constituante ordonne la fermeture de l'église et charge Antoine

Quatremère de Quincy de modifier la structure de l'édifice, à peine achevé,

pour en faire un temple destiné à recevoir" les cendres des grands hommes

de l'époque de la liberté française" .

En

1806, les églises de France, fermées sous la Révolution, sont rendues au

culte. Le Panthéon retrouve ainsi sa fonction et son appellation d'origine: église

Sainte-Geneviève.

Dans

la période qui suit, le Panthéon est alternativement laïc (sous la monarchie

de Juillet, en 1830), puis religieux en 1851 (sous la présidence de Louis-Napoléon

Bonaparte).

En

1871, le monument sert de quartier général aux insurgés de la Commune

En

1885 sous la IIIe République, l'édifice est définitivement transformé en

monument républicain , lors des funérailles de

Victor

Hugo.

L'inscription

en lettres d'or" Aux grands hommes la Patrie reconnaissante" date de

1837.

Des

sculptures de marbre figurant le Baptême de Clovis, Attila et Sainte-Geneviève

encadrent la porte centrale. Puvis

de Chavanne, notamment, a réalisé au Panthéon ses plus belles fresques

parmi lesquelles : La

jeunesse de Sainte Geneviève et Sainte Geneviève de Paris.

La

crypte s'étend sous toute la surface du Panthéon. Elle

est constituée de plusieurs galeries séparées les unes des autres par des

piliers doriques.

Devant

l'entrée, une urne renferme depuis 1920 le cœur de Gambetta. Le tombeau de Jean

Jacques Rousseau fait face à celui de

Voltaire.

Dans

les galeries suivantes, se trouvent les tombes de Jean Moulin,

Victor

Hugo, Emile

Zola, Louis Braille (inventeur de

l'écriture pour les aveugles) , Victor Schoelcher (à qui on

doit l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848) , René

Cassin, auteur de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, Jean

Monnet, l'un des pères

de l'Europe.

La

dernière galerie contient les tombes des 41 dignitaires du premier Empire: généraux,

hommes d'Etat, cardinaux, savants (comme le grand mathématicien Lagrange) et

explorateurs (tel Bougainville).

Lorsqu'en

1964, les cendres de Jean Moulin y sont transférées, André Malraux

fait un discours dans lequel il rappelle la barbarie de la Seconde Guerre

mondiale.

En

1995, la première femme, Marie Curie, pénètre dans l'enceinte des grands

hommes.

Le

Panthéon

Toute l'histoire du Panthéon de

Paris

ARC DE TRIOMPHE

Place de l'Étoile - Place Charles de Gaulle

Histoire des Halles : le ventre de Paris

Bien que des milliers de personnes

transitent chaque jours aux Halles de Paris, très peu en connaissent

l’histoire. Se sera chose faite

L’Histoire des Halles est bien plus ancienne qu’on ne le pense puisque ses origines remontent au 12e

siècle (1137), lorsque Louis VI met en place un premier marché à cet

emplacement, sur d’anciens marécages. Ce marché va très rapidement

prendre de l’ampleur et c’est Philippe Auguste qui y ajoutera les

premières halles, en bois, quelques années plus tard (1183).

Du 13e au 18e siècle (du règne de

Saint-Louis à celui de Louis XVI), les Halles abritent aussi un pilori,

au niveau de l’actuel croisement de la rue Rambuteau et de la rue

Mondétour (la rue Pirouette n’existe plus). Les condamnés, en majorité

des commerçants véreux, utilisant de faux poids, des proxénètes et des

blasphémateurs y étaient exposés 2h par jour pendant 3 marchés de suite

et les passants pouvaient leur jeter toutes sortes d’ordures. Le

bourreau avait son logement au rez-de-chaussée.

Le marché des Halles continuant de

s’étendre au fil des siècles, un immense projet est confié à

l’architecte Victor Baltard en 1852 (sous le Second Empire), qui

construit dix pavillons en métal et en verre, chacun ayant sa spécialité

(viande, légumes…). A l’époque, ces constructions sont une véritable

révolution architecturale. Le projet de Baltard inclut la Halle au blé,

construite au 18e siècle (1763), qui est toujours visible aujourd’hui, et qui abrite la Bourse de Commerce.

Parcours Chefs-d'œuvre du musée

Durée : 1h30

00Introduction

Souvent, la première visite au Louvre consiste à découvrir les

trois grandes dames du musée : La Vénus de Milo, la Victoire de

Samothrace et La Joconde. Ce premier parcours accessible permet de voir

ou de revoir ces chefs-d’œuvre, et d’autres encore, et de s’interroger

sur cette notion, si difficile à définir.

Lorsque le musée ouvre ses portes en 1793 à partir des collections des rois de France, le but avoué est d'offrir de grands modèles à l'éducation des artistes à venir, afin que renaisse "le grand style" des temps passés. Si aujourd'hui on croise toujours étudiants et copistes dans les salles, la pratique du musée a bien changé. Ce sont près de six millions de visiteurs, de tous pays et de toutes cultures, qui se pressent chaque année au Louvre et il y a bien des manières de le visiter. Cependant, il y a un empressement, quasi universel, autour de quelques "chefs-d'œuvre" , semblant toucher l'âme du spectateur, quelle que soit sa nationalité ou sa culture.

Au IVe siècle av. J.-C., le philosophe grec Platon écrivit qu'aucun artiste ne peut atteindre le Beau idéal. De tout temps, les artistes se sont confrontés à cette question de la Beauté suprême, intemporelle, proposant des solutions qui reflétaient leur époque et leur génie particulier, et il semble que certaines de ces réponses trouvent en nous un écho, encore aujourd'hui.

Mais, avec le XIXe siècle, l'œuvre d'art acquiert de nouvelles fonctions et le chef-d'œuvre n'est plus forcément synonyme de Beau, d'abstraction esthétique visant à la délectation. Certaines oeuvres résonnent de cette nouvelle tonalité, annonçant sur bien des points le statut des oeuvres contemporaines dans notre société.

Loin d'être chronologique ce parcours propose des coups de projecteurs sur des œuvres devant lesquelles on s'arrête spontanément.

Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :

Depuis la pyramide, dirigez-vous vers Sully, contournez les escalators et prenez à droite les ascenseurs D ou E vers mezzanine, accès aux collections. Entrez dans l'aile Sully et dirigez-vous vers le Louvre médiéval : à l'entrée de celui-ci, tournez à gauche et prenez l'ascenseur G pour vous rendre au 1er étage. Tournez à droite en sortant de l'ascenseur et traversez le palier pour entrer dans la salle des Bronzes. Continuez tout droit : vous entrez dans la salle 74. Tournez à droite, l’ascenseur C se trouve sur votre droite en sortant de la salle. Prenez l’ascenseur direction Rez-de-chaussée vers les Antiquités grecques. La première œuvre du parcours, La Vénus de Milo, se trouve immédiatement sur votre gauche dans la salle 7.

Lorsque le musée ouvre ses portes en 1793 à partir des collections des rois de France, le but avoué est d'offrir de grands modèles à l'éducation des artistes à venir, afin que renaisse "le grand style" des temps passés. Si aujourd'hui on croise toujours étudiants et copistes dans les salles, la pratique du musée a bien changé. Ce sont près de six millions de visiteurs, de tous pays et de toutes cultures, qui se pressent chaque année au Louvre et il y a bien des manières de le visiter. Cependant, il y a un empressement, quasi universel, autour de quelques "chefs-d'œuvre" , semblant toucher l'âme du spectateur, quelle que soit sa nationalité ou sa culture.

Au IVe siècle av. J.-C., le philosophe grec Platon écrivit qu'aucun artiste ne peut atteindre le Beau idéal. De tout temps, les artistes se sont confrontés à cette question de la Beauté suprême, intemporelle, proposant des solutions qui reflétaient leur époque et leur génie particulier, et il semble que certaines de ces réponses trouvent en nous un écho, encore aujourd'hui.

Mais, avec le XIXe siècle, l'œuvre d'art acquiert de nouvelles fonctions et le chef-d'œuvre n'est plus forcément synonyme de Beau, d'abstraction esthétique visant à la délectation. Certaines oeuvres résonnent de cette nouvelle tonalité, annonçant sur bien des points le statut des oeuvres contemporaines dans notre société.

Loin d'être chronologique ce parcours propose des coups de projecteurs sur des œuvres devant lesquelles on s'arrête spontanément.

Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :

Depuis la pyramide, dirigez-vous vers Sully, contournez les escalators et prenez à droite les ascenseurs D ou E vers mezzanine, accès aux collections. Entrez dans l'aile Sully et dirigez-vous vers le Louvre médiéval : à l'entrée de celui-ci, tournez à gauche et prenez l'ascenseur G pour vous rendre au 1er étage. Tournez à droite en sortant de l'ascenseur et traversez le palier pour entrer dans la salle des Bronzes. Continuez tout droit : vous entrez dans la salle 74. Tournez à droite, l’ascenseur C se trouve sur votre droite en sortant de la salle. Prenez l’ascenseur direction Rez-de-chaussée vers les Antiquités grecques. La première œuvre du parcours, La Vénus de Milo, se trouve immédiatement sur votre gauche dans la salle 7.

© 2010 Musée du Louvre / Anne Chauvet

01Aphrodite, dite "Vénus de Milo"

Il n'y a rien de plus frustrant que d'étudier l'art grec ! En effet,